20 de agosto de 2014

Según la historia, esto ocurrió el 15 de agosto de 1945, justo en el momento que este jibarito nacido en Lares había tomado la decisión de mudarse a la Ciudad Señorial.

En ese tiempo no había empleo y la gente tenía que trabajar en lo que fuera para dar de comer a su familia.

“Yo siempre estaba trabajando por meses, sacando desyerbos, cuidando animales, buscando leña y me pagaban un peso al mes. Después de grande me fui a Arecibo a picar caña y me dio una calentura que por poco me muero”, recordó Pérez Vega, quien solo completó el quinto grado.

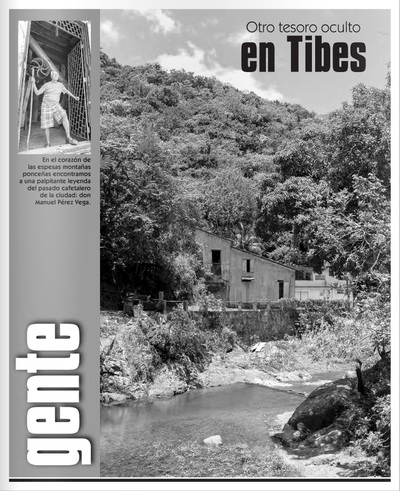

Por eso Manuel no lo pensó dos veces. Cuando José, su hermano mayor, lo invitó a buscar un mejor porvenir en otro lugar, llegaron a Ponce a trabajar como peones en la Hacienda La Molina del sector Pastillo Tibes.

| “Vine a trabajar con mi hermano mayor Cheo, porque en Lares la cosa estaba bien mala y en esa época no había trabajo”, dijo Pérez Vega, sentado en el sillón de los recuerdos. “Yo no sé cómo la gente se atreve a decir que estamos mal ahora. Ellos no saben lo que es pasar hambre y necesidad”, agregó con aplomo y su mirada fija en el cielo, mientras repasaba el calvario vivido tras quedar huérfano de madre a muy temprana edad. La finca a la que llegaron era próspera, al punto que estaba catalogada como una de las mejores 11 haciendas cafetaleras de Puerto Rico. Y con machete en mano, de sol a sol, don Manuel fue uno de tantos puertorriqueños que dio sustento a su familia con lo que generaba la industria del café. “En La Molina jalaba machete, recogía café y hacía de todo. Gracias a Dios, a mí me querían muchísimo desde chiquito a dondequiera que iba a trabajar”, recordó. |

“Entonces el dueño (de la hacienda) que vivía en San Juan y que conocía mi trabajo, Rafael Pirat, me dijo, tú te vas a pasar pa’ allá”, recordó sobre el momento que cambió su vida.

En ese tiempo, don Manuel estaba casado con Carmen Caraballo, quien había dado a luz al primero de ocho hijos. Su ascenso en el estatus laboral fue del cielo a la tierra, porque de vivir como arrimado en una casita pasó a ocupar una estructura solo para él y su familia.

Allí estuvo siete años. Pero un pleito legal entre los herederos de La Molina tuvo como resultado que este fiel mayordomo se mudara hasta la Hacienda Burenes, en el mismo barrio Tibes, en la década del 50.

“Yo no quería venir a Burenes porque allá donde estaba me gustaba mucho. Pero se trabajaba como es”, aseguró el hombre de 94 años, quien hasta ese entonces ganaba $13 a la semana.

Aunque se resistió al cambio, finalmente no tuvo otra opción.

“Yo llegué a Burenes para el tiempo del cosecho, en octubre. Acá comenzaron a pagarme $75 a la semana”, recordó.

Como dato importante de la época, en Hacienda La Molina se secaba el café al sol, pero en Burenes el proceso estaba más adelantado porque usaban maquinarias conocidas como bombo.

| Asimismo, Burenes se convirtió en una central del café, ya que los torrefactotes de la zona iban a secar sus cosechas en esa finca de Tibes. “Yo me iba a ir de aquí, porque de to’ lo que me ofrecieron nada apareció. Imagínate que el primer año se recogieron casi mil quintales y después fue bajando y dos años después casi no se recogía na’, porque los palos no parían y había menos gente (para recoger)”, sentenció. Como añadió, la decadencia se produjo justo a la vez que comenzaron a llegar las ayudas federales a la isla. “Llegaron los cupones. La muerte de la agri-cultura fue eso”, denunció desde su humilde residencia, ubicada frente al río Portugués y rodeado de naturaleza. |

Y aunque hace más de 60 años la hacienda no produce una cosecha comercial de café, aún se mantiene vivo el recuerdo de lo que un día fue a través de los ojos de este fiel trabajador.

Para colmo, este servicial obrero todavía vive en la casita de mayordomo que le construyeron sus patrones, precisamente para que no se fuera de allí.

Pero lo curioso es que la casa de Pérez Vega está justo al lado del ya oxidado cuarto de máquinas de la antigua hacienda cafetalera. Es lo que solían hacer los hacendados para que el mayordomo supervisara de cerca toda la operación.

De hecho, hasta hace poco don Neco continuó dando rondas por los predios de la finca, “pa’ que la gente no se meta aquí a construir en estos terrenos”.

El tiempo, sin embargo, ha cobrado factura. Su adorada Carmen murió y aunque a diario es visitado por sus hijos y nietos, su mayor compañía son varios perros que escoltan sus pasos, tal como él cuidó de su gente.

Aun así, en el ocaso de su vida parece haber encontrado en el trabajo una fuente de juventud eterna.

Ahora tiene 94 años de edad y, aunque físicamente luce fuerte, solo sus manos pueden delatar lo duro que se trabajaba en aquel tiempo.

“El trabajo es honra y la gente tiene que aprender a ganar el pan con el sudor de su frente, esforzándose por lo que quiere”, reiteró con innata sabiduría.

Y mientras volvía a rememorar el pasado, añoraba el Puerto Rico que una vez conoció, aquel en el que era ejemplar la lealtad, el esfuerzo propio y la humildad. Valores que gracias a su paradigma y el de su generación, no caducan.

RSS Feed

RSS Feed